ПАНО, МПК, пульсовые зоны: как это использовать в тренировках? Конспект начинающего атлета

ПАНО, МПК, пульсовые зоны: как это использовать в тренировках? Конспект начинающего атлета

Завершается третий месяц подготовки начинающего атлета-любителя к спортивной цели сезона — Минскому триатлону. Три месяца — достаточный срок, чтобы определиться: зашло или не зашло. Впрочем, если не зашло, то бросают даже раньше, и спорт, ЗОЖ так и остаются в списке дел, которые нужно начать с понедельника. А вот если зашло, то все становится куда интереснее, мимолетное увлечение перерастает в нечто большее. И начинается погружение в предмет: хочется разбираться в том, чему регулярно уделяешь время. Сегодня говорим об осознанном подходе к тренировкам, способах мониторинга и исследованиях собственного состояния. Еще недавно это было доступно только элитным спортсменам, а сегодня — и нам с вами.

Как я терпел на пульсе под 180

Но прежде чем перейти к осознанному подходу к тренировочному процессу, нужно рассказать о подходе неосознанном, и для этого вернемся в начало моей подготовки к триатлону. Итак, ранняя весна. Мокрый снег под ногами и над головой, много тяжелой и некрасивой одежды на плечах. С грацией огородного пугала бегу без цели, но на время. На днях узнал, что отныне являюсь спортсменом-любителем и готовлюсь к Минскому триатлону. Старт — 2 августа, значит, на всю подготовку — 5 месяцев.

1—2 августа в Минске состоится Международный Минский триатлон. Дистанция пройдет по главным проспектам столицы. Зрители, трансляция, памятные сувениры — все включено.

Три дистанции на выбор:

• «Спринт» — 500 м вплавь, 23 км на велосипеде, 5 км бегом;

• «Олимпик» — 1000 м вплавь, 40 км на велосипеде, 10,5 км бегом;

• «Половинка» — 1900 м вплавь, 90 км на велосипеде, 21 км бегом.

Также пройдут отдельные забеги:

• Trikids — для детей, 500 м бегом;

• Lady Run — женский старт, 5 км бегом.

Слоты на участие еще доступны. Подробная информация — на сайте соревнований.

Первая пробежка — это проверка собственных сил, поиск честного ответа на вопрос, что я могу прямо сейчас. Оказалось, что могу без остановки пробежать 5 км примерно за полчаса. Это не достижение, но все же хотелось гордиться собой: встал с дивана и полчаса терпел на пульсе под 180 — офисный атлет с силой воли.

На этой философии строились самостоятельные тренировки всего первого месяца: нужно как можно мощнее ввалить и как можно дольше терпеть.

Тренер когда узнал, мягко дал понять, что это лажа полная и тренироваться нужно не так. Ну то есть совсем не так. Но тогда как?

Говорит тренер

— Это основная ошибка всех начинающих спортсменов-любителей: работают близко к анаэробному порогу, терпят сколько могут, но не прогрессируют. Я видел людей, которые годами бегали в таком режиме и не улучшали ничего. И чем упорнее человек так занимается, тем дольше его приходится из этого состояния выводить. Потому что не натренирована аэробная база, — рассказывает Дмитрий Толкачев.

Дмитрий Леонидович Толкачев — мастер спорта, председатель Белорусской федерации триатлона, основатель и старший тренер клуба Tristyle, победитель и призер международных соревнований по триатлону и дуатлону.

Тренируется каждый день без исключений, а иногда и по два раза — вот пруф.

В этом году собрал команду блогеров, чтобы за несколько месяцев подготовить их к достойному участию в Минском триатлоне. Мы — в команде, а значит, и вы тоже.

— Если мы хотим тренировать свою выносливость — и в беге, и на велосипеде, — около 90% времени тренировок мы должны находиться во второй зоне энергообеспечения, когда организм активно использует кислород, а также жиры — максимально долгий источник энергии. В этом и заложена вся выносливость, — продолжает тренер.

Это такая интенсивность нагрузки, при которой организм еще полностью справляется с работой за счет аэробного, то есть кислородного обмена. Это значит, что мышцы получают достаточно кислорода, организм эффективно сжигает жиры и углеводы, а молочная кислота в мышцах хоть и вырабатывается, но почти не накапливается. В этом режиме можно заниматься достаточно долго, в течение нескольких часов, не испытывая при этом резкого наката усталости.

Павел Козлов, центр O2MAX: «ПАО — это золотая середина вашей тренировки: нагрузка, при которой организм идеально справляется за счет кислорода. Вы дышите глубже, но без одышки, мышцы получают достаточно энергии, а усталость накапливается медленно — в таком ритме можно уверенно двигаться часами, будь то бег, велоспорт или плавание».

Пульс. Во-первых, он должен быть

Короткое отступление. Вы помните, что свои тренировки я начинал с умными часами Samsung Galaxy Watch Active2. Часы эти предательски утонули в бассейне, несмотря на включенный режим для плавания — оживить их не удалось. Была мысль махнуть на электронику рукой — это же любительский спорт, незачем заморачиваться. Но тренер разубедил.

— Пульс все-таки нужно контролировать. Это понимали даже 50 лет назад, когда я только начинал заниматься спортом. Понятно, что тогда не было никаких гаджетов и мы измеряли пульс простым способом: прикладываешь два пальца к шее или запястью и ловишь удары — считаешь. Причем важно отслеживать пульс не только на тренировке, но и во время отдыха: это достаточно объективный параметр, который показывает степень восстановления. Условно: ты лежал — был пульс 50, встал с постели — 90. Ты еще ничего не сделал, просто принял вертикальное положение, а пульс настолько вырос. Это говорит о том, что ты не вполне восстанавливаешься и, возможно, неправильно тренируешься, — аргументировал Дмитрий Толкачев.

Пришлось искать замену утопленным Samsung. Умные и модные часы общего профиля больше не хотелось, поэтому выбирал из спортивных моделей. Кроме того, широко известно, что оптический датчик даже продвинутых часов не дает столь же точную информацию о пульсе, как нагрудный пульсометр, который используют спортсмены и который легко сопрягается с большинством популярных моделей часов разных производителей и даже с обычными смартфонами. То есть по сути достаточно только датчика — все данные о тренировке вы будете видеть на экране своего мобильного. Часы нужны главным образом для того, чтобы в моменте эти данные было проще контролировать.

Короче, работаю с Polar Pacer Pro в паре с датчиком Polar H10. И никто теперь не скажет, что я не знаю свой реальный пульс на тренировках.

Часы спросили возраст, вес, предполагаемый максимальный пульс и на основании этого рассчитали пульсовые зоны. Расчет этот чисто математический, он не учитывает индивидуальные особенности. Стандартная формула для вычисления максимального пульса, которую можно найти в интернете: 220 (для мужчин) или 226 (для женщин) минус возраст.

Электроника по умолчанию предлагает пять пульсовых зон, исходя из процентного соотношения к максимальному пульсу: вы понимаете, в какой зоне находитесь, и можете делать вывод о том, насколько нагружаете свой организм.

— Формулы грубоватые, но совсем новичкам на них можно ориентироваться. Иногда данные совпадают: к примеру, если я от 220 отниму свой возраст, получится 166. И, проведя тесты, я знаю, что именно таким и является мой максимальный пульс, — говорит Дмитрий Толкачев.

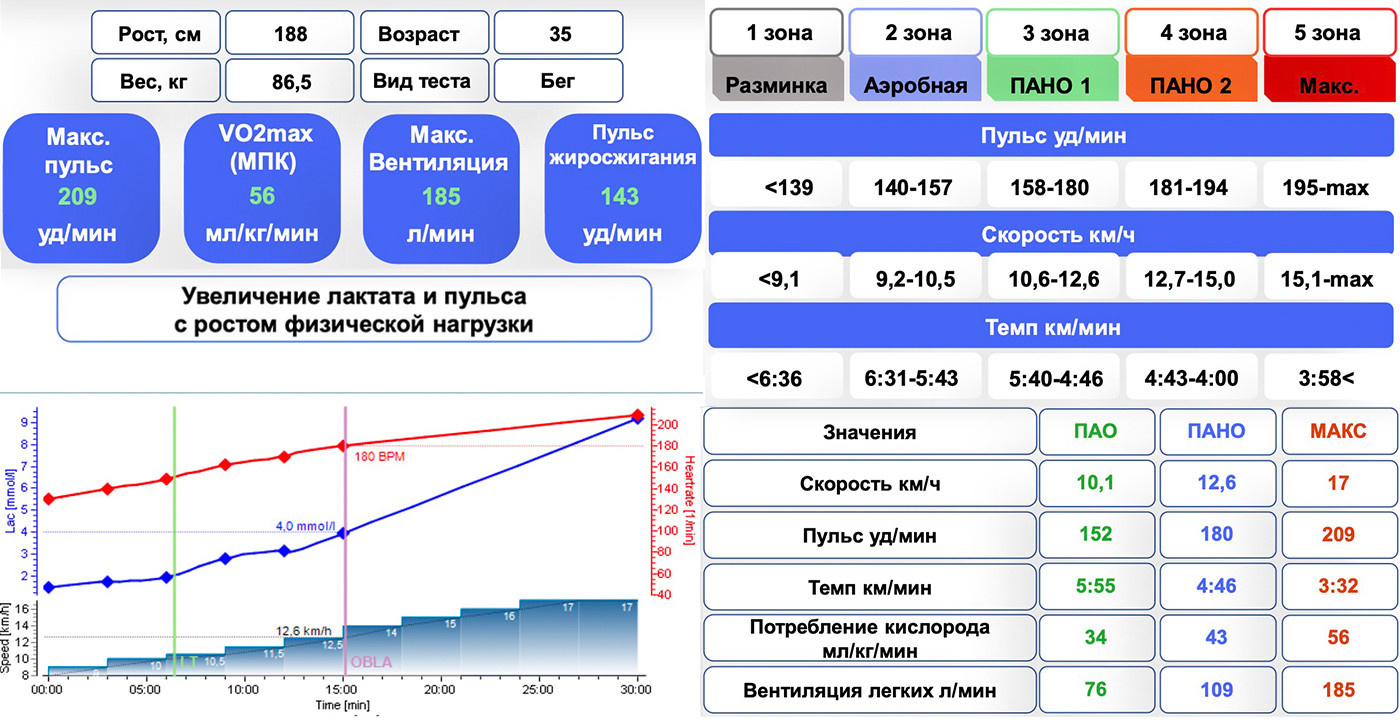

Но иногда формулы не работают. Забегая вперед, скажу, что мой максимальный пульс, установленный в лабораторных условиях, составляет 209 ударов в минуту. А по формуле должен быть 185. Эти 24 удара — огромная разница, которая повлияет на определение границ каждой пульсовой зоны. Выходит, потратившись на часы и датчик, я все равно не буду иметь объективных данных перед глазами. Как быть?

Пульсовые зоны, ПАНО, МПК

Исследования с газоанализатором и анализом лактата когда-то были доступны только элитным спортсменам, да и то не везде и не всем. Спасибо в первую очередь норвежцам, которые внедрили и доказали эффективность научного подхода к тренировкам. Теперь этот подход используется не только в профессиональном спорте высочайшего уровня, но доступен даже любителям.

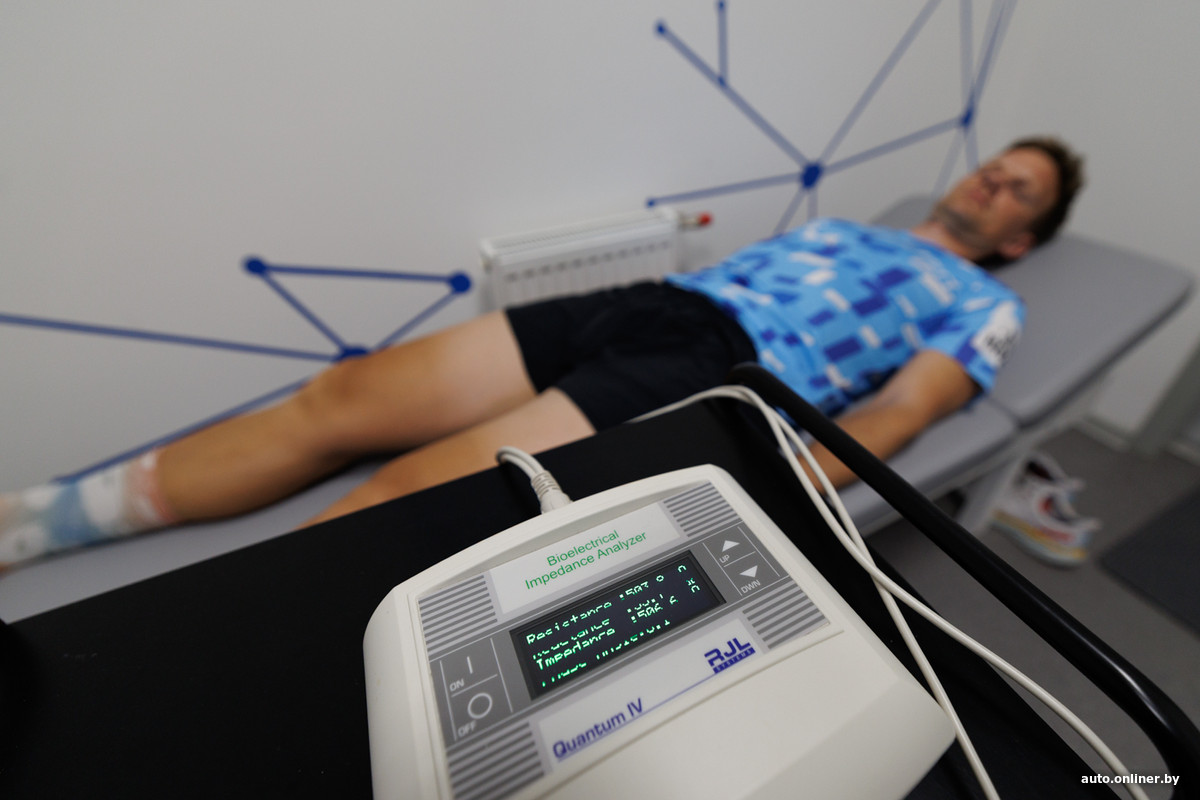

Серьезные спортивные тесты я проходил в центре O2MAX в Минске. Компонентный анализ состава тела — глубокая тема, куда входят как специфика тренировок, так и вопросы нутрициологии, питания. Об этом мы обязательно поговорим подробнее в одном из ближайших выпусков. А пока остановимся на работе сердечно-сосудистой системы.

И сразу неожиданное: оказывается, у одного человека частота сердечных сокращений и все, что с этим связано, будет разниться в зависимости от вида спорта, которым он занимается. Проще говоря, во время бега и во время езды на велосипеде у вас будет разный пульс при схожем уровне нагрузки, разные пульсовые зоны.

— Это объясняется тем, что в каждом виде спорта активируются мышцы в разном соотношении. Также влияют дополнительные факторы: положение тела, сопротивление среды, тип нагрузки и др. На велосипеде пульс обычно ниже, чем при беге, — в среднем на 5—20 ударов в минуту для аналогичных зон. А в плавании пульс будет еще меньше, — объясняет Павел Козлов.

Павел Козлов — основатель центра O2MAX.

«Это то пространство, где любители здорового образа жизни и те, кто только начинает путь к здоровью, получают точные данные о возможностях своего тела».

Поэтому я проходил два независимых теста: беговой и на велосипеде. Проходил их в разные дни, чтобы степень восстановления, насколько это возможно, была оптимальной.

Но оба они проходили по одному принципу. Вначале разминка — 15—20 минут, чтобы приготовиться к нагрузке.

— Наш организм — это такая многокомпонентная матрица, где все взаимосвязано. Во время тестов мы фиксируем отклик вашего организма через ключевые показатели: потребление кислорода, пульс, лактат. Эти данные — карта ваших возможностей: они показывают, где организм переключается между источниками энергии (жиры/углеводы), момент, когда включается «аварийное» энергообеспечение (анаэробный порог), точки оптимальной нагрузки для разных тренировочных целей. Зная эти границы, мы можем тренироваться не просто интенсивно, а точно и осознанно — так, чтобы каждое усилие приносило максимальный результат, — продолжает специалист.

Это вещество, которое образуется в мышцах при интенсивной нагрузке, когда организму не хватает кислорода, чтобы производить всю энергию привычным аэробным способом. Лактат еще называют молочной кислотой, хотя, строго говоря, это не одно и то же.

Павел Козлов, O2MAX: «Лактат — это естественный сигнал усталости ваших мышц. Он появляется, когда вы работаете на пределе: организму не хватает кислорода, и он переключается на экстренный режим энергоснабжения. И хотя многие называют его молочной кислотой, на самом деле это ее более продвинутая версия — своеобразное топливо в условиях дефицита кислорода.

То самое жжение в мышцах при мощном рывке или финальном подходе в тренажерном зале? Это и есть лактат, который накапливается быстрее, чем успевает выводиться. Хорошая новость: тренировки учат организм эффективнее с ним работать при правильных нагрузках».

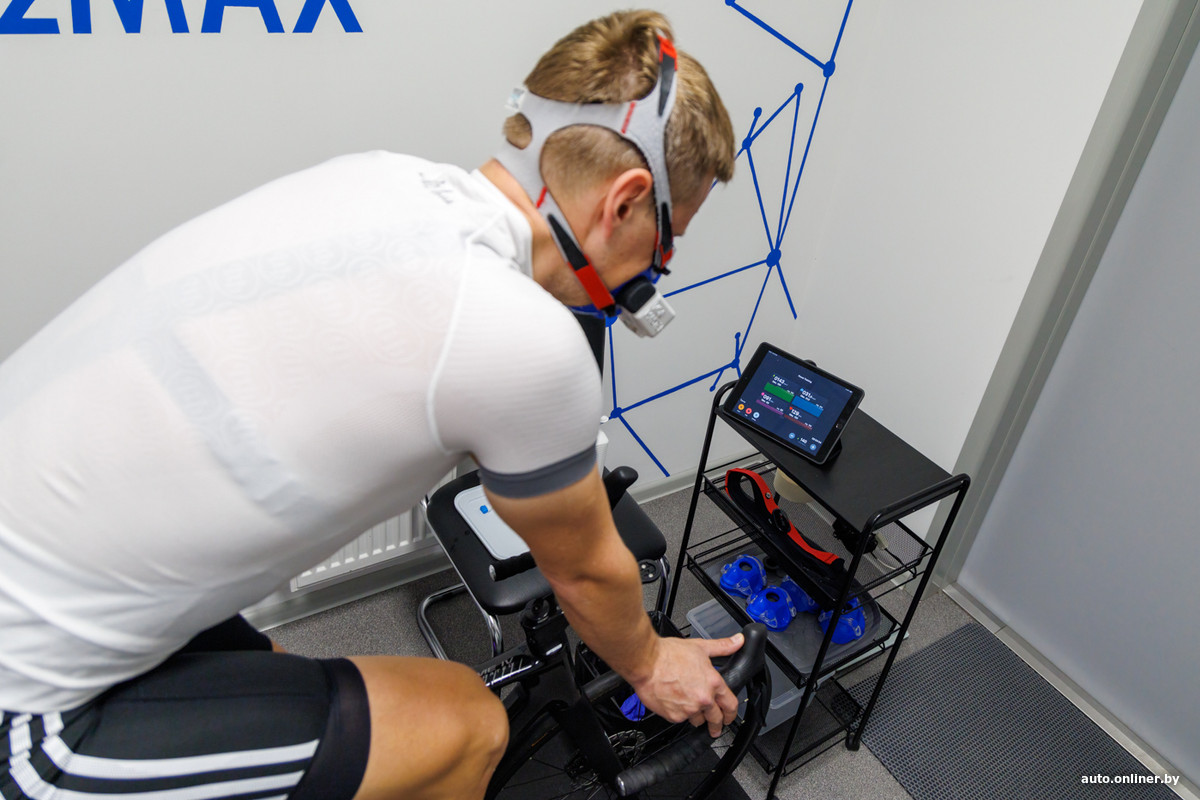

Разогнался — и начинается основной тест. На лице газоанализатор, который фиксирует максимальное потребление кислорода и объем вентиляции легких. Дышать он не мешает. Работаю в выбранном виде: или кручу педали на велосипеде, или бегу. Бывают тесты как на открытом воздухе, так и в помещении (на велостанке и на беговой дорожке). Каждые четыре минуты при заданной нагрузке данные фиксируется, происходит забор анализа на уровень лактата, затем нагрузка повышается. После прохождения ПАНО (порог анаэробного обмена) отсечки по минуте и работа до отказа — сколько возможно. И заминка — чтобы снова начать нормально дышать. На все уходит час-полтора.

Это точка перехода, когда начинаешь закисляться, чувствуешь, что забиваются мышцы. Молочная кислота — побочный продукт энергии, вырабатываемой из глюкозы, — начинает быстро накапливаться в крови и при этом больше не может быть достаточно быстро удалена и рекомбинирована с другими молекулами, чтобы произвести больше энергии. Интенсивность упражнений дается труднее, в мышцах может возникнуть жжение. Дыхание уже тяжелое, разговаривать становится трудно, чувствуется учащенное сердцебиение.

Павел Козлов, O2MAX: «ПАНО — это точка перехода, переломный момент тренировки, когда тело переключается на аварийный режим. Вы чувствуете, как мышцы начинают гореть, дыхание сбивается, а говорить становится трудно — это значит, что молочная кислота (побочный продукт интенсивной работы) накапливается быстрее, чем организм успевает ее перерабатывать. Именно после этого порога нагрузка дается с трудом, но именно он помогает выходить на новый уровень выносливости».

Первым был тест на велосипеде, вот его результаты. Как и после любого исследования, получаете соответствующий файл со всеми данными.

Впечатления от выполненного теста противоречивые. Было тяжело, но почему-то кажется, что не показал максимум, не дотерпел, не хватило чего-то.

— Это нормально. Почти всем в итоге кажется, что нужно было еще потерпеть. В любом случае мы видим в анализе объективные данные, — успокоил Павел Козлов. — МПК (максимальное потребление кислорода) — 55, и это весьма приличный результат, точно выше среднего, что весьма неплохо, если, как вы сказали, нет никакого спортивного бэкграунда.

Результат на велосипеде зафиксирован. Теперь давайте сравним его с данными, полученными по итогам бегового теста. Бег, к слову, дался тяжелее. Во-первых, для меня это изначально куда менее привычный вид в сравнении с велосипедом. А во-вторых, уже имея опыт тестирования, хотелось избежать неприятного чувства, будто бы мог больше. И оттого бежал отчаянно, на все деньги — по крайней мере, так казалось. В остальном очень похожий тест: постепенное увеличение нагрузки, контрольные точки с анализом лактата.

Как видите, результаты отличаются весьма значительно. Разный максимальный пульс и пульсовые зоны. Предсказуемо на велосипеде пульс заметно ниже. Бросается в глаза и куда более резкий, скачкообразный рост лактата во время бега — все это указывает на недостаточную тренированность, которая в случае с велосипедом все же получше. И МПК во время бега был зафиксирован чуть более высокий: 56 мл/кг/мин.

Это максимальное потребление кислорода за минуту при физической нагрузке. Проще говоря, параметр, который определяет, сколько кислорода организм может использовать при работе на пределе своих возможностей.

— МПК — это важный показатель не только уровня тренированности у спортсменов, но и здоровья у обычных людей. Низкое значение — повод внимательно отнестись к своему состоянию, образу жизни. Многочисленные исследования подтверждают: этот показатель не только отражает физическую форму, но и напрямую связан с качеством жизни — чем он выше, тем лучше организм справляется с повседневными нагрузками и стрессами, — отметил Павел Козлов.

Полученные данные тут же переносятся в спортивный профиль той электроники или того приложения, которые вы используете. Причем отдельно для беговых тренировок и отдельно — для вело. Теперь часы будут показывать объективные пульсовые зоны в зависимости от типа тренировки.

— По нашим наблюдениям, 60—70% людей перебирают с интенсивностью во время занятий спортом. Аэробный порог очень сложно почувствовать: он субъективно ощущается слишком комфортным, что провоцирует поднажать. Парадоксально, но 10—15% спортсменов-любителей, наоборот, недостаточно интенсивно тренируются, не достигая тренировочного эффекта. Это подтверждает важность объективного контроля — цифры не врут, — поделились наблюдениями в центре.

А ведь умные часы, иногда весьма продвинутые, есть у многих. И очень многие даже с ними не попадают в нужные диапазоны, не зная индивидуальных порогов.

Как двигать границы

Для простоты давайте представим свою физическую форму в качестве натянутой лески, эквивалентной нашему пульсу. На этой прямой есть три точки-бусинки: порог аэробного обмена (ПАО), порог анаэробного обмена (ПАНО) и наш пульс при максимальном потреблении кислорода (МПК). Эти бусинки можно двигать, что будет определять степень нашей тренированности.

Когда мы хотим развить выносливость, мы по сути хотим как можно дальше отодвинуть бусинку ПАО — раскачать нашу аэробную базу. И чем выше ПАО, тем с большей интенсивностью мы сможем заниматься, не испытывая резкой усталости и не накапливая лактат. Например, мы хотим бежать или ехать на велосипеде долго и по возможности быстро. Вот ПАО и определяет, насколько быстро мы сможем поехать при условии, что стремимся ехать долго, и какое время сможем поддерживать такой темп. Это не про спринт, а про выносливость на длинной дистанции.

— Слишком частые интенсивные тренировки могут замедлять прогресс, — предупреждает Павел Козлов. — Для развития выносливости 70—80% занятий должны проходить ниже ПАО — именно здесь улучшается общая выносливость. Это фундамент как для любителей спорта, так и для профессиональных атлетов. Особенно полезен такой подход для приверженцев ЗОЖ: он дает эффективный результат без перегрузок. Тренировки в этой зоне укрепляют сердце, улучшают кровообращение в мышцах и снижают риск переутомления.

Следующая бусинка на леске — это ПАНО. Понятно, что чем дальше этот порог будет расположен, тем дольше мы сможем оставаться в аэробной зоне, комфортной для длительной работы.

— ПАНО особенно важен для интенсивных нагрузок. У всех разная способность выдерживать такую нагрузку: одни выдерживают больше, другие — меньше. Для развития ПАНО нужны темповые тренировки в третьей зоне — достаточно интенсивные, но не превышающие сам порог. Если тренироваться только в других зонах, ПАНО практически не улучшается, — отметил специалист.

Есть и другой тип интервалов — после ПАНО. Они нужны, чтобы адаптировать организм к лучшей переносимости той самой усталости, которая появляется при сверхинтенсивных нагрузках.

Наконец, короткими взрывными интервалами тренируется МПК, последняя бусинка на нашей леске.

— У тех, кто только начал тренироваться, МПК растет буквально от любой активности — организм «радуется» новым нагрузкам. А вот спортсменам-любителям, системно тренирующимся продолжительное время, а также профессиональным спортсменам поднять МПК можно с помощью специальных тренировок — коротких взрывных ускорений. Но здесь вступает в дело генетика: даже идеальные тренировки дадут прирост в среднем лишь на 15—20%. У всех людей свой физиологический предел, — говорят в О2MAX.

Образ с леской и бусинками понадобился вот для чего. Начиная заниматься спортом, мы хотим развить выносливость — сдвинуть как можно дальше бусинку ПАО. И при должном подходе к тренировкам она действительно начнет двигаться, приближаться к другой бусинке — ПАНО. Перескочить ее мы не сможем, а значит, раскачав базовую выносливость, упремся в этот лимитирующий фактор. Тогда понадобится уделять внимание упражнениям на развитие этого параметра — делать интервалы. И раскачивая ПАНО, рано или поздно мы упремся в МПК — последнюю бусинку на нашей леске, потому что нельзя использовать больше кислорода, чем организм в состоянии потреблять. И тогда уже придется толкать вперед именно МПК, отодвигая этот предел собственного организма.

Такое вот описание достаточно обыденной вещи — стремления человека к самосовершенствованию.

— Я думаю, что при регулярных тренировках ощутимые изменения будут заметны уже спустя 4—6 месяцев, предлагаю тогда повторить тест и проверить. Повторное тестирование станет честным показателем прогресса: либо работа дала результат, либо вы что-то делали не так, — подытожил Павел Козлов.

Тренировочный план

— Итак, что мы имеем, — Дмитрий Толкачев засел за мои файлы. — Слабая мощность что на аэробном пороге, что на анаэробном. Но есть потенциал. МПК неплохой, а это самая главная величина в нашем организме — тебе уже говорили? Чем выше МПК у человека, тем он более энергичный и выносливый — во всех сферах.

— Нужно в трудовую книжку вносить МПК, чтобы работодатель знал, какой живчик ему попался.

— Да-да, 55—56 — это энерджайзер. А ведь бывает и 25. Сонливость, апатия и все полагающиеся симптомы, — кивнул тренер. — В общем, МПК — это та планка, к которой сейчас можно подтягивать все остальное: аэробный порог будем тянуть к анаэробному, анаэробный порог — к МПК. Последний же показатель имеет смысл подтягивать тогда, когда это — ограничитель. И этот параметр зависит от трех показателей: насколько много кислорода могут потребить легкие, насколько кровеносная система готова доставлять этот кислород к мышцам и насколько много могут потреблять мышцы, точнее митохондрии. Но у тебя пока задача в другом — слабоватые пороги. Вопрос на этапе доставки кислорода или же его потребления мышцами. В любом случае низкоинтенсивные тренировки — это то, что нужно.

Как это выглядит: велосипед или бег, вторая пульсовая зона. И долго.

— Продолжительность тренировок на низком пульсе должна быть достаточно большой, однозначно не менее 40 минут. Потому как некоторые процессы начинаются в организме только по истечении этого времени. Новичкам необходимо соблюдать принцип постепенности наращивания нагрузки, постепенно увеличивая объем. Это и есть прогресс: работать на том же пульсе, но со все улучшающимся темпом. И так прогресс будет приходить гораздо быстрее, чем от мучений в четвертой-пятой зонах, — отметил Дмитрий Толкачев.

Сошлись на том, что беговая нагрузка должна быть пониже: максимум — два часа, но чаще и куда меньше. А вот с велосипедом другая ситуация: от часа до четырех — это вполне посильно.

— Задача: раскачать аэробную зону энергообеспечения, работать на таком пульсе, когда хорошо горят жиры, давая организму необходимый уровень энергии. Отсюда и рабочий диапазон: от пульса максимального жиросжигания до ПАО, до пульса анаэробного порога. Учим организм по максимуму потреблять жиры, а не только жечь углеводы, — добавил тренер.

Что ж, хорошая новость для тех, кто хочет похудеть. Спорт по-прежнему является одним из лучших способов это сделать. Главное — правильный подход.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by