Правдивые рассказы мсье Жана. Истории французских автомобилей и их владельцев

Правдивые рассказы мсье Жана. Истории французских автомобилей и их владельцев

Берег Соны, каких-то десять километров к северу от Лиона. Французский пейзаж: холмы утопают в свежей зелени, среди деревьев мелькают крыши château — миниатюрных дворцов, построенных тут невесть когда, но точно до французской революции — сами выберите, какой именно. По неширокой дороге через старый тенистый парк мы подъезжаем к одному из таких игрушечных замков — Belle‑Époque, «Красивая эпоха». Эту красавицу и хранят старые стены: эпоху красоты, красоты во всем, но прежде всего в душах, в поступках, в замыслах.

Оглавление

- Мсье Жан

- Прекрасная эпоха Анри Малартра

- «Такси Марны». По счетчику на линию фронта

- Жан-Поль Бельмондо. Le Professionnel

- Эдит Пиаф. La Vie en Rose

- Жак Анкетиль. Первый, но второй

- Андре Ситроен. Un coup fatal

- Луи де Фюнес. Жандарм из Сен-Тропе

- Au revoir, monsieur Jean

Мсье Жан

Когда мы свернули со скоростной трассы на пыльную дорогу, нам повстречался старик, который брел по обочине. Он обернулся, услыхав шум приближающегося авто, и так и стоял, поджидая нас. Затем поднял руку как бы в приветствии, на щетинистом с глубокими морщинами лице появилась добрая улыбка. Мы остановились, будто это было чем-то само собой разумеющимся. Он и бровью не повел, будто только этого и ждал.

— Bonjour, — негромко сказал он, чуть склонив голову. — Вы едете в château? Не подбросите меня? В старости все дороги становятся длиннее, совсем как разговоры с собой, но иногда и это наскучивает.

Ехать оставалось совсем немного, и мы с любопытством рассматривали старика, не зная, о чем с ним заговорить. Он был рослый и худощавый. Когда-то наверняка плечистый красавец, теперь, однако, заметно ссутулившийся и будто поусохший — льняной пиджак висел на костистых плечах. Лицо было по-стариковски спокойным, но глаза с хитрецой поглядывали на нас. Длинные драгунские усы причесаны: никаких сомнений, что за ними старательно ухаживали.

— Какая у вас интересная машина, — попутчик, чувствуя нашу неловкость заговорил сам. — Она электрическая? Как современно.

Сказано это было, однако, без особого энтузиазма.

— Да, очень хорошая модель, ее недавно стали производить в Штатах.

— Хорошая? Ну будь по-вашему, хотя я останусь при своем мнении: интересная — возможно, но этим и ограничимся, — он сделал какой-то небрежный жест и уставился в окно. — Зато там, куда мы едем, нас дожидается немало хороших машин. Чудесных машин, которые родились здесь, во Франции.

— Вы о коллекции в Belle‑Époque? На что советуете взглянуть прежде всего?

— Ну вот, вы ездите на американской машине и задаете вопросы как покупатели. На что взглянуть? Это ведь не автосалон, здесь не на что «взглянуть», — старик как-то особенно выделил это слово, будто у него был неприятный вкус. — Знаете, человек, который создал эту коллекцию много-много лет назад — а я хорошо его знал, — совсем иначе относился к автомобилям. Они были для него старыми друзьями, с которыми знаком много лет, и от того в их компании не приходится выдумывать тему для разговора.

Он помолчал немного.

— Услуга за услугу: вы ведь подвезли меня на своем véhicule — теперь я ваш должник. Я отплачу вам тем, что проведу экскурсию по этому дому-музею, скажем так, на правах местного старожила — я имею на это право, уж поверьте. Меня зовут Жан, я родом из этих мест. И я говорю вам — добро пожаловать в Belle‑Époque — Musée de l'automobile Henri Malartre à Rochetaillée-sur-Saône.

Прекрасная эпоха Анри Малартра

— О Belle‑Époque знают все ценители автомобильной истории во Франции, — начал Жан, как только мы отошли от машины и направились в сторону главного входа. — Это château — вотчина легендарного Анри Малартра, человека в высшей степени удивительного, наделенного особым даром видеть людей и предметы не такими, какими их видели остальные.

Молодой Анри с 1920-х годов работал на автомобильных разборках, которые в то время не слишком-то отличались от нынешних. Машины разбирались: что можно было продать — продавалось, остальное отправлялось в утиль — обычное дело. Необычное в этой истории — Малартр.

— Он умел различать характер в старых развалюхах, замечал красоту в том, что другие считали мусором, — продолжал наш провожатый. — Кажется, это было в 1932-м: к нему попал Rochet‑Schneider 1898 года выпуска — была у нас такая марка. Требовалось разобрать машину, и — в металлолом. Анри собирался приступить к работе, как вдруг замер, глядя на автомобиль. Тот казался ему не старой рухлядью, которая отжила свое и способна была осилить лишь одну дорогу — на свалку, но был живым существом, полным красоты и внутреннего света. В общем, Малартр не справился: он не смог разобрать Rochet‑Schneider, и даже более того — чтобы спасти машину, он ее выкупил. Понятно, что так окончилась карьера Анри-авторазборщика, но началась жизнь Анри-коллекционера, истинного ценителя автомобильного искусства.

Мы вошли в здание. Под ногами скрипнула половица. Свет внутрь попадал через незапертые окна, где ветер, казалось, запутался в занавесках и теперь метался, пытаясь выбраться.

— Ну вот мы и в гостях у Анри. Располагайтесь, он любил гостей. В конце концов, все здесь он делал именно для них — для людей, которые приходили, чтобы увидеть.

Жан повел нас через залы, рассказывая об автомобилях, стоящих или, по его выражению, живущих здесь. Десятки моделей, некоторым минуло уже 100 лет, очевидно, были собраны Малартром еще до войны.

— Много чем он занимался сам. Находил машины, выкупал их, восстанавливал. Тогда у него еще не было этого château, Анри жил в Лионе и машины подыскивал там же. Стоили они зачастую бесценок — никто не понимал, кому нужен металлолом по цене металлолома. А Анри смотрел в будущее.

Поначалу это не приносило никакого заработка, но молодой коллекционер не гнушался никакой работой. Он все еще подрабатывал на авторазборках, чтобы иметь доступ к тому, из чего затем рождалась его коллекция. Работал кузнецом, автомехаником, слесарем — кем угодно. А свободное время проводил в мастерской, восстанавливая свои машины.

Старый француз остановился у раскрытого окна и оперся о подоконник, чтобы передохнуть.

— А потом случилась катастрофа 1940 года, сюда пришли немцы, — заговорил он вновь будто через силу. — Все было похоже на страшный сон: еще вчера Франция сражалась, а сегодня герр Гитлер фотографируется на фоне Эйфелевой башни. Многие были вынуждены бежать, не думая об имуществе — лишь бы самому спастись. Малартр так не мог: у него были его автомобили, и они не должны были достаться врагу. Всю коллекцию впопыхах вывезли из Лиона в Изер, прятали там по амбарам. Немцы ничего не нашли. Впрочем, особо и не искали. Что за дело им было до старых машин: они, как и многие другие, не умели видеть то, что видел Малартр.

Cтарик еще помолчал. Было заметно, что рассказ дается ему с трудом. Оказалось, что в 1944-м Анри Малартра арестовали за участие во французском Сопротивлении, пытали, отправили в Бухенвальд. Спасло его наступление союзников: выживших узников освободили.

— Тогда он вернулся в родной Лион, возвратил из амбаров всю свою коллекцию и уже через несколько лет стал организовывать выставки. Люди приходили: в послевоенные годы все были рады отвлечься на что-нибудь. А главное, это было напоминанием о счастливой довоенной жизни.

В 1956 году Анри Малартр выкупил старинное имение в пригороде, привел его в порядок и разместил там свою коллекцию, которая регулярно пополнялась новыми экземплярами. На восстановление некоторых автомобилей уходили месяцы, даже годы. Малартр много работал сам и находил себе помощников. К слову, чтобы расположить каждый экспонат внутри здания, машину приходилось разбирать, а затем собирать уже непосредственно на выставочном месте: трогать стены древнего замка Анри не позволил.

— Самое смешное — он ведь отомстил немцам много лет спустя. Отомстил по-своему. Глядите — это Mercedes 770K, здесь его зовут «Мерседесом» Гитлера. Не знаю, разъезжал ли на нем сей господин, но кто-то из нацистской верхушки наверняка катался. В 1945-м машину взял Леклерк в Берхтесгадене. В качестве трофея ее погрузили на грузовик и возили по городам, демонстрируя публике.

— Анри увидел ее в Лионе — и у него родилась идея. Но получить эту машину тогда не было решительно никакой возможности. Пришлось ждать много лет, пришлось говорить со многими людьми и потратить много денег, но своего Малартр добился — привез тот самый Mercedes в Belle‑Époque! Не все тогда это поняли: автомобиль нацистов под одной крышей с нашими машинами. Но Анри знал, что делает. Это был его ответ всему, что случилось: пусть это было, но теперь он — Анри Малартр — владеет этим авто. И любой желающий может прийти и без страха взглянуть на него: маленький обломок, оставшийся после великой бури.

«Такси Марны». По счетчику на линию фронта

Старик медленно шел по залам, поворачивая голову и будто кивая каждому автомобилю в отдельности. У каких-то экспонатов он задерживался подольше, о других упоминал бегло. И вдруг остановился возле странного вида повозки. Она бы напоминала карету с местом для кучера, если бы не руль.

— Это Renault AG1 — наше старое доброе такси. Оно сохранилось здесь да еще, пожалуй, в Musée de l'armée — Музее армии в Париже, — Жан легонько похлопал авто по кузову, будто по плечу старого приятеля. — Наше «Такси Марны».

Первая мировая, грозный 1914-й, немцы уже на подступах к Парижу. События развиваются стремительно, французская армия оказывается в отчаянном положении — она не успевает перегруппироваться для обороны столицы. Части 62-й пехотной дивизии в спешке отправляются для укрепления линии фронта, но логистика нарушена: железнодорожные составы с солдатами заняли все пути, мешая друг другу.

— И вот что придумал генерал Галлиени, комендант Парижа. В городе опубликовали его приказ: такси должны послужить на благо Отечества и будут использованы для транспортировки солдат на фронт. Тогда привлекли порядка 600 автомобилей — таких вот Renault AG1. Солдаты грузились в них у восточных вокзалов: в полной выкладке, с винтовками.

Жан вздохнул.

— Среди тех, кто тогда отправлялся на фронт, был мой дед. И я часто слышал эту историю и от него самого, и от своего отца. Женщин в городе оставалось мало, многих эвакуировали. Но кто был — приходили на вокзалы, чтобы провожать солдат. Не плакали, старались не терять духа. Странное было зрелище: фонари на темных улицах, свет фар этих автомобилей. Будто в день большой премьеры в Opéra машины подъезжали, забирали пассажиров и спешно отъезжали. В каждую набивалось столько людей, сколько могло уместиться. Некоторые даже ехали на подножках, одной рукой держась за дверь, а другой прижимая к себе винтовку. Ехать было не то чтобы далеко — 50 км до Нанси и Сомпюи, на реку Марна, где тогда проходила линия фронта.

И получилось! Наступавшие немцы такого не ожидали: они оголили фланг, старались как можно скорее достичь города и тут получили удар. Первая битва на Марне была катастрофой для обеих армий — каждая потеряла около 250 тысяч убитыми и ранеными. Но Париж был спасен: немцы стали рыть траншеи, их наступление остановилось.

Старик помолчал, а затем, будто сбросив тяжелый груз, вдруг распрямился и озорно добавил:

— Знаете, что самое забавное в этой истории? То, что в такси, везущих солдат на фронт, как и положено, работали счетчики. И армия потом выплатила водителям полагающееся.

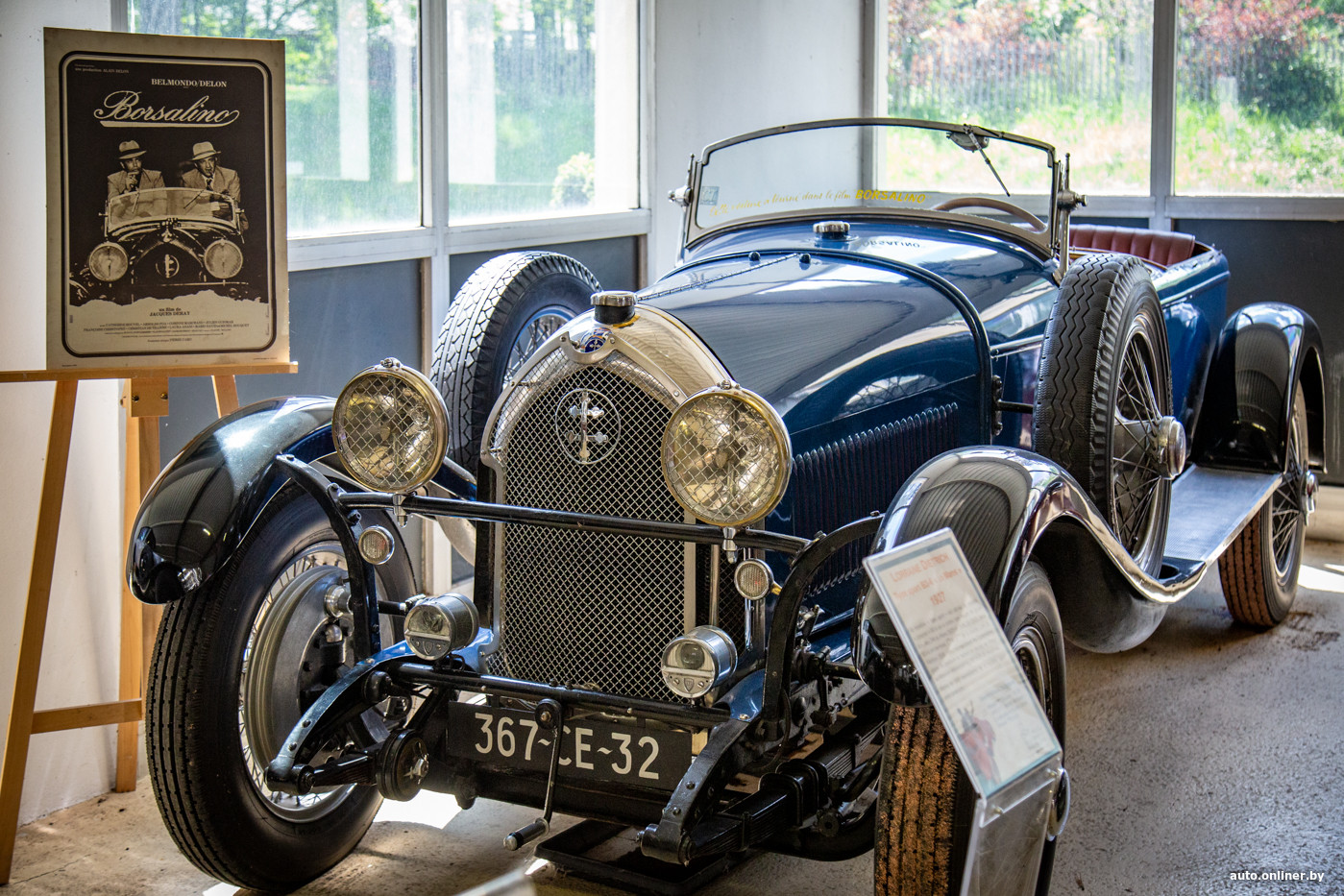

Жан-Поль Бельмондо. Le Professionnel

Один из автомобилей вдруг привлек наше внимание, и мы направились к нему вне очереди. Lorraine‑Dietrich Type Sport с откидным верхом. Шикарная машина, но было что-то еще, что-то вертелось на языке. Ну конечно: «Золотой теленок», «Лорен-Дитрих» Адама Козлевича. Едва ли это та самая «Антилопа Гну» — уж слишком шикарна, — но хотя бы из той же конюшни!

— Правда хороши? — довольно улыбаясь, спросил Жан у нас за спиной. Он указал на постер старого кинофильма: Ален Делон и Жаль-Поль Бельмондо с гангстерскими, но при этом жутко милыми лицами сидели именно в таком Lorraine‑Dietrich с открытым верхом.

— Это «Борсалино» — не смотрели эту ленту? — продолжил старик. — Ничего особенного, нужно признать: про гангстеров и гангстерскую жизнь. Но они оба тут такие молодые!

Фильм и правда — ничего особенного. Если не считать последней сцены, где героя Бельмондо расстреливают из автомата. «Рок… Рок. Везение... Ты видишь, его не существует», — произносит он и умирает на руках у Делона.

На ум невольно приходит другая сцена: Бельмондо идет через дворцовый парк к вертолету, который его ожидает. Политиканы советуются по телефону. И звучит приговор: «Фарж, нужно его остановить». Затем автоматная очередь.

— Спорим, я знаю, о чем вы сейчас думаете с такими влажными глазами, малыши? — по-доброму улыбаясь, спросил Жан. — Держу пари, я даже назову композицию, которая играет в ваших молодых головах. Да-да, ту самую композицию синьора Морриконе. Видите, у нас с вами не так мало общего.

У всех нас не так мало общего, и почему-то нам кажется, что и мы не ошибемся, если скажем, что и у вас в горле застрял комок, когда вы вспомнили ту самую сцену и ту самую музыку.

— Знаете, я был на его похоронах. Не Жосса Бомона, конечно, а Жан-Поля Бельмондо. Я гостил у детей в Париже, и вдруг внучка говорит: «Сегодня прощание с Бельмондо в Invalides». Как?.. «Черт возьми, — подумал я, — я еще не настолько стар, чтобы не сказать прощай тому, кого люблю». И я пошел. Главный двор Дома инвалидов, дома славы Франции. Скольких великих оттуда провожали в последний путь, и вот теперь — его. Император в центре аркады на втором этаже, внизу — мы. Гроб, укрытый триколором, все кругом склонили головы — и весь цвет французского кино, и президент Макрон со своей супругой. Возможно, тогда она еще не била его по лицу — трудно сказать. Я видел это и вспоминал фильмы Бельмондо, все лучшие фильмы, которых, к счастью, видел много. И вдруг военный оркестр заиграл Chi Mai. Гвардейцы взяли на караул, а другие подняли гроб. И раздались овации — бесконечные! Он уходил под оглушительное bravo. Знаете, я не так часто плакал в своей долгой жизни. Но тогда был именно такой день.

Сказав это, старик отвернулся и стал упорно вглядываться в окно. В эту секунду он был не с нами в десяти километрах от Лиона, он был в главном дворе Hôtel des Invalides — Дома инвалидов, что в VII округе Парижа, и военный оркестр играл Chi Mai.

— Кстати, тут недалеко стоит Bugatti, и мне вспомнилась одна забавная история, — продолжил наш провожатый.

— Когда Бельмондо снимали в каком-то фильме — по-моему, это был «Асс из ассов», — его герой должен был проехать на раритетном Bugatti. Режиссер очень переживал — машина редкая, капризная, поэтому работу решили передать автомобилисту-дублеру. Но Жан-Поль заартачился: «Какого черта! Если она сломается — туда ей и дорога. Зато если будет дублер — зритель сразу почувствует фальшь». Сказал это и сел за руль. Завел как ни в чем не бывало мотор и с непередаваемой, именно своей улыбкой въехал в кадр — сцена была снята с первого дубля. Я думаю, это очень в духе Бельмондо. Он был… настоящим. Теперь даже не сразу и объяснишь, что означает это слово.

Эдит Пиаф. La Vie en Rose

— Какую музыку вы сегодня слушаете, молодые люди? — ни с того ни с сего спросил Жан. — Не подумайте, что я снова буду брюзжать, что все теперь не то и что раньше нот было больше. Просто хочу рассказать вам немного о настоящей французской музыке. Ведь мы стоим перед автомобилем единственной и неповторимой Эдит Пиаф.

— Это? — мы даже запнулись от удивления. — Но ведь это — американская машина.

— Да, американская. Это Packard Caribbean. А что вас, собственно, удивляет? Малышка Пиаф любила большие машины. Хотя нет, это неправильное слово. В больших машинах она чувствовала себя спокойнее. Кстати, она всегда ездила на переднем сиденье и никогда — на заднем. «Я боюсь ехать, когда не вижу дорогу. Я слишком часто уже так жила», — говорила она.

Надо же, почему-то очень трудно представить миниатюрную Пиаф на переднем сиденье громоздкого «Пакарда».

— Сейчас первое, что вспоминают из репертуара Пиаф, — это песню Non, je ne regrette rien. Она отличная, да. Но я люблю другую — La Vie en Rose. Знаете, я как-то слышал от знакомого такую историю. Шарль Азнавур и Эдит Пиаф выступали в Америке. Carnegie Hall, легендарный зал, аншлаг. Азнавур вдруг подошел к Пиаф и спросил: «Зачем мы здесь? Ведь они не поймут, о чем мы поем». Эдит ответила не задумываясь: «Не надо понимать слова, чтобы услышать, что я хочу умереть, если не люблю». И она вышла к публике и спела La Vie en Rose. И зал встал.

В истории осталась и другая фраза Эдит Пиаф. Когда ее однажды спросили, как она научилась петь, великая певица с трагичной судьбой ответила: «Я не училась. Я просто теряла людей и находила голос».

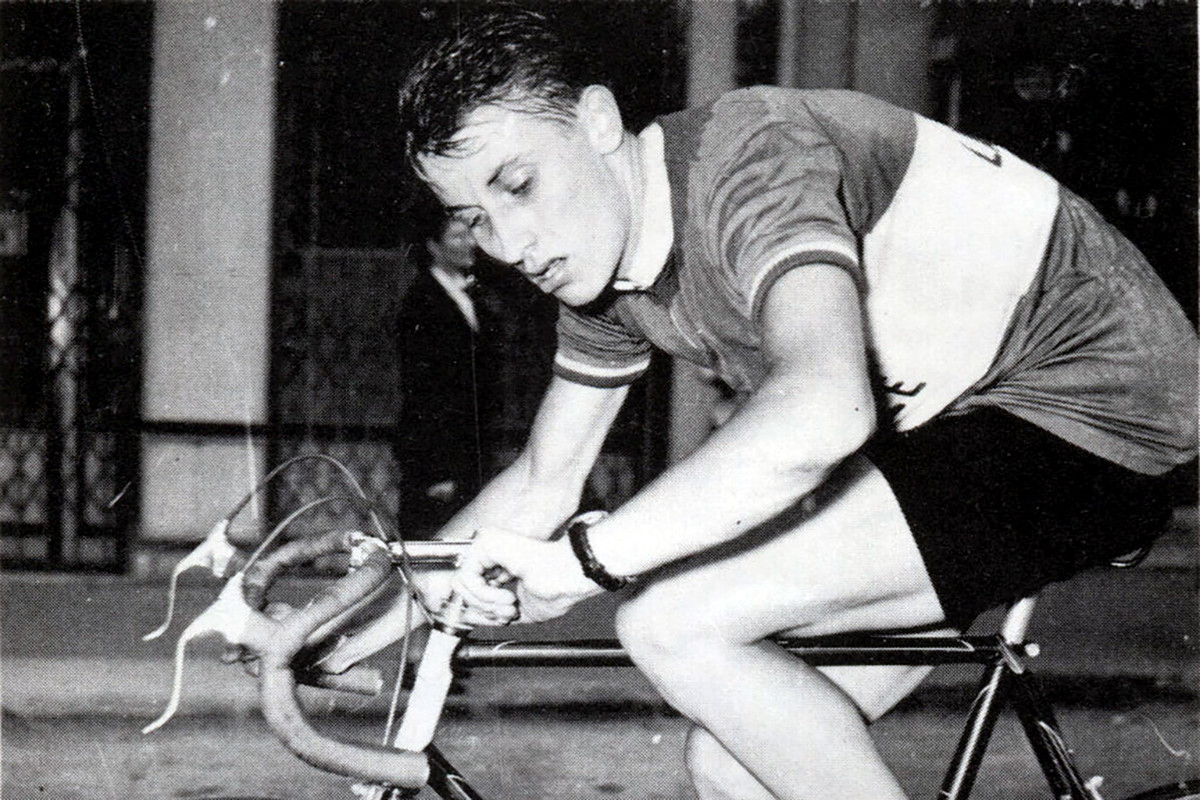

Жак Анкетиль. Первый, но второй

— Вы не устали, молодежь? Я — крепкий старикан, а вам, может быть, пора отдохнуть, — лукаво улыбаясь, спросил Жан. — Помогите мне справиться со ступенями: мы поднимемся наверх, там есть неплохой кофе и, помнится, когда-то были эклеры — их любила моя жена.

Кроме эклеров наверху оказалась коллекция велосипедов, что не могло не привлечь нашего внимания. Француз это сразу подметил.

— Вижу заинтересованные взгляды — ну надо же! Оказывается, вам нравятся не только американские игрушки?

— Это велосипед Жака Анкетиля?

— Это… Того времени, но не думаю, что именно его. Что, впечатлены его победами? Да уж, непобедимый Жак, человек-секундомер, — в словах старика был сарказм.

— Чем вам не угодил Анкетиль? Он ведь француз.

— Да всем угодил… Просто я всегда болел за Пу-Пу.

Вот оно в чем дело: разбередили, оказывается, душу французского болельщика, потревожили неосторожно осиное гнездо национальных противоречий. Двое французов, двое вечных соперников. Один из них — Жак Анкетиль, пятикратный победитель «Тур де Франс», герой, чемпион, супермен, холодный, как Северное море, расчетливый и безэмоциональный, как хронометр. «Моя задача — не страдать красиво. Моя задача — быть быстрее», — заявил он как-то журналистам.

И его антипод — Раймон Пулидор. Вечно второй, но навечно — любимец публики. Улыбчивый, общительный, обаятельный. Романтик от велоспорта, ехавший, как казалось, без расчета, сердцем.

— Я навсегда запомнил 9-й этап на «Туре» 1964-го. Пюи-де-Дом — гора в Massif Central, они шли плечом к плечу. Анкетиль, как всегда, был в желтой майке, но Пулидор атаковал, и, казалось, на этот раз все будет иначе. Он летел как на крыльях, он выиграл тот этап! Но не смог отобрать майку у Анкетиля, Жак выиграл свой очередной «Тур». Болельщики ликовали и горевали одновременно. Ничего не поделаешь: у Пулидора было сердце, у Анкетиля — часы. А Франция смотрела на них двоих и не знала, кого любит больше, — Жан большим глотком допил свой кофе и со стуком поставил чашку на стол.

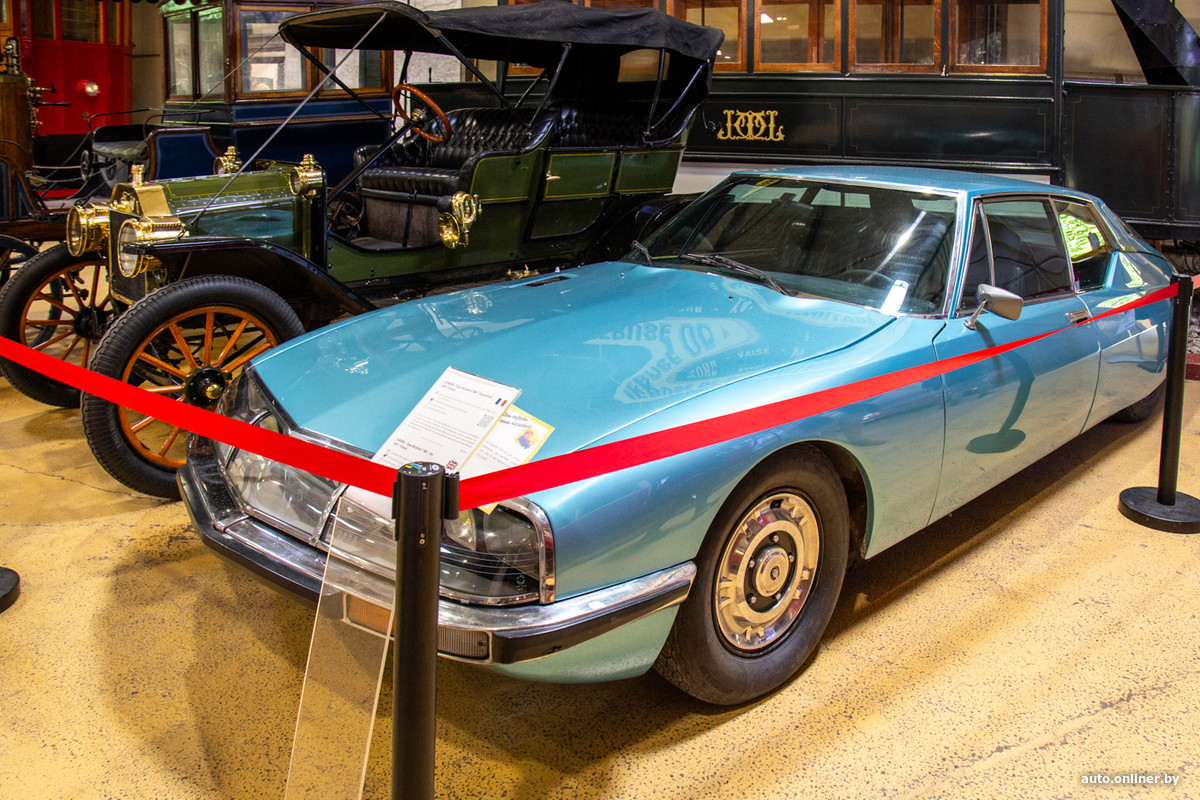

Андре Ситроен. Un coup fatal

Мы спустились вниз, и старик продолжил повествование о транспорте автомобильном, четырехколесном.

— Вот, пожалуйста. Жизнь Андре Ситроена — история величайшей несправедливости, о которой вы только слышали.

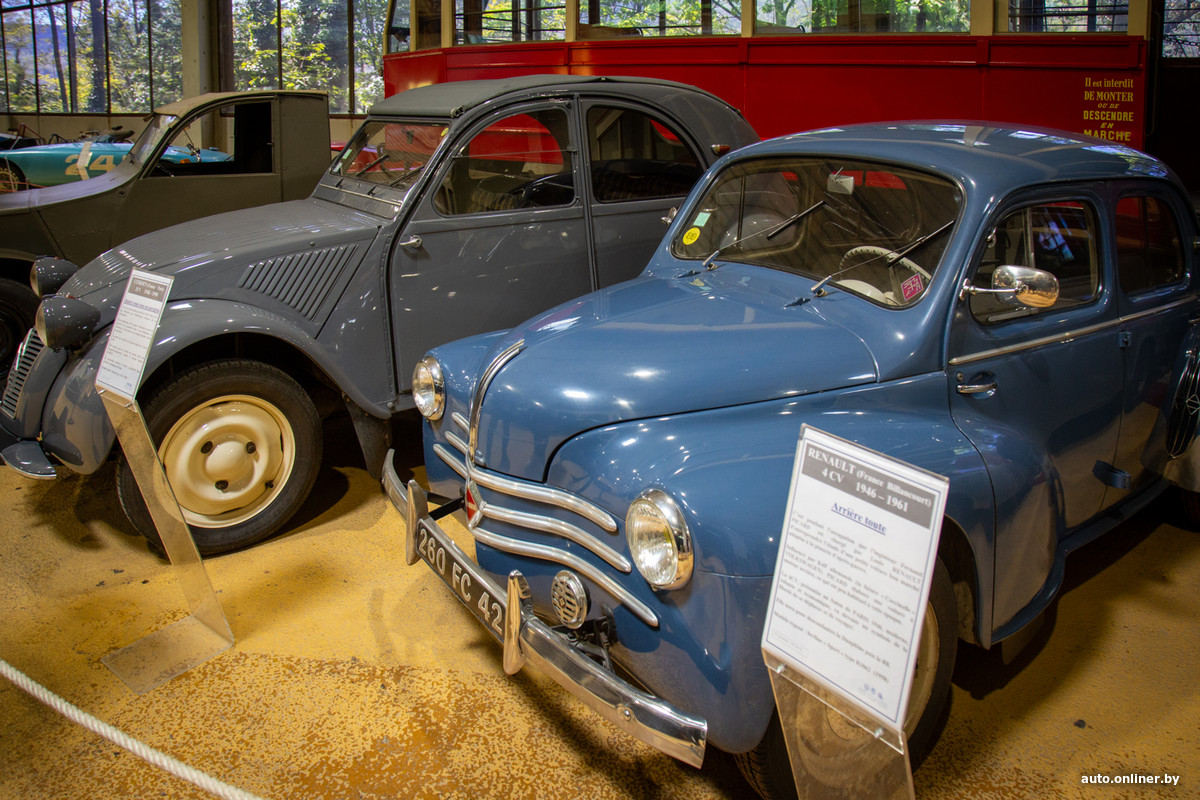

Говоря это, Жан остановился у небесно-голубого Citroën Type SB Serie S SM. Еще один гениальный автомобиль своего времени, технический шедевр. И коммерческий провал. За все время было продано только 13 000 таких авто. Впрочем, все, что сохранились, — теперь в дорогих коллекциях.

— Родиться бы Андре веком раньше, а лучше двумя — был бы героем без страха и упрека, романтиком, первооткрывателем. А век двадцатый к таким людям был беспощаден, — продолжил старик. — Ситроен мечтал об автомобиле, который будет доступен каждому. Той же дорогой шли мистер Форд в Штатах и синьор Аньелли в Италии, и наш Андре ни в чем им не уступал. Он строил заводы, он внедрил конвейер, он создавал бесподобные автомобили. Но оказалось, что этого мало.

Ситроен прогорел на модели Traction Avant, выпущенной в 1934 году. Это был первый в мире массовый автомобиль с передним приводом, полностью металлическим кузовом и независимой подвеской. Разработка обошлась в целое состояние, и Андре, не задумываясь, отдал все. Но продажи не пошли, и фирма быстро обанкротилась. Контроль перешел к Michelin, Андре отстранили от производства, благодушно разрешив ему время от времени бывать на своем заводе в качестве гостя.

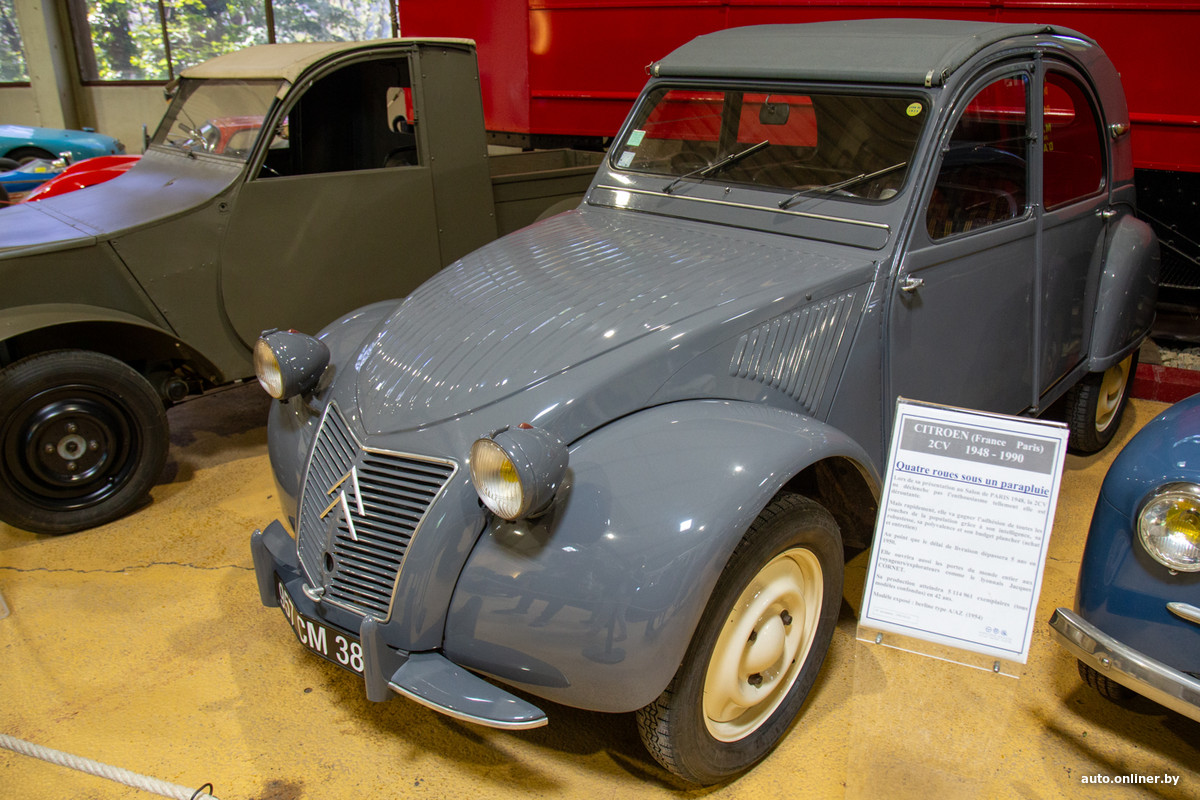

— Он просто не смог этого перенести: рак свалил его уже на следующий год. И вот же ирония судьбы: его эмблема — двойной шеврон — красуется теперь на миллионах капотов по всему миру. А сам Ситроен умирал практически одиноким, разоренным человеком, у которого отняли дело всей жизни. Говорят, в больнице до самого конца с ним был макет его детища — Citroën 2CV, автомобиля, появление которого на свет он так тщательно готовил, но так и не увидел, — старый француз с досады махнул рукой.

Он постоял так с минуту и вдруг рассмеялся.

— У меня же тоже был 2CV. Да, честное слово! Потрясающая машина — тарахтела, кашляла, но никогда не подводила. Правда, не переносила спешки — вот же характер! Как торопимся куда-нибудь с женой — она не заводится. Зато заводилась жена: кляла мою машину, на чем свет стоит. А я ее успокаивал: «Тише, Анни, погоди. Проверь лучше, ничего ли ты не забыла, а я здесь как-нибудь все улажу». И правда: стоило самому успокоиться и вдохнуть поглубже — мотор заводился. Я бы и сегодня ездил на своем Citroën, вот только годы обошлись с ним хуже, чем со мной, — вздохнул Жан.

— Кажется, сейчас несложно подобрать замену. Если повезет, даже менее капризную.

— А вам сейчас вообще несложно подобрать замену чему и кому угодно, — старик отвернулся. — Знаете, как мы говорили о 2CV во времена моей молодости? Не машина — анекдот, но куда надо довезет.

— И что, довозила?

— Еще как довозила, малыши. До самого счастья довезла меня и мою Анни. И еще в булочную.

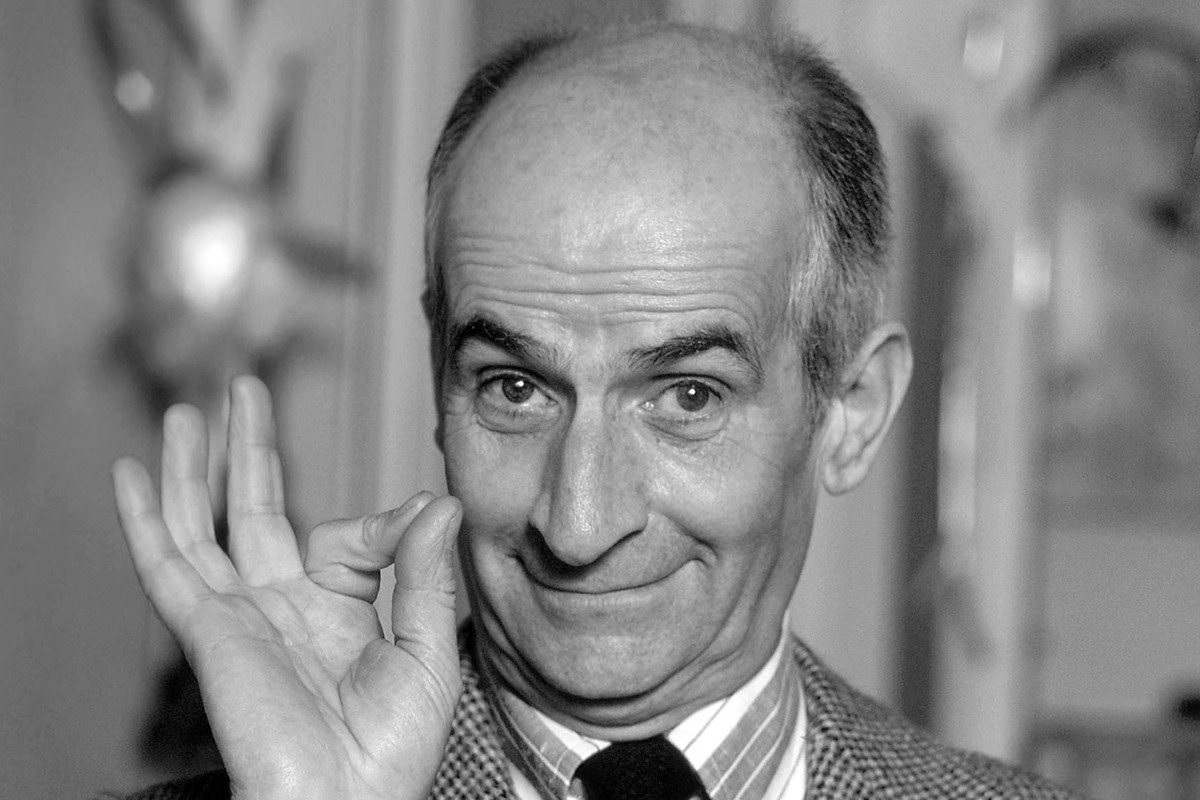

Луи де Фюнес. Жандарм из Сен-Тропе

— А теперь скажите мне, молодежь: когда вы представляете себе Citroën 2CV — кто внутри этой машины? Вы молоды, и я рискую, задавая вам такой вопрос, но все же — кто? — Жан хитро прищурился.

— Ну как же! Тот забавный жандарм, которого играл Луи де Фюнес. Много было фильмов с ним: «Жандарм женится», «Жандарм из Сен-Тропе»...

— Вот именно! — старик засиял, как начищенный хромированный бампер. — И это un paradoxe — парадокс! Старина де Фюнес будто сроднился с этой машиной, и на первый взгляд они даже чем-то похожи и при этом не похожи ни в чем.

Действительно, кто не знает де Фюнеса? И между тем кто его на самом деле знал? Не эмоционального жандарма, наивного простака, вспыльчивого дядюшку с необыкновенно богатой мимикой, а де Фюнеса настоящего. Того, кто не любил шум толпы и внимание камер. Кто был классическим пианистом, но не стремился демонстрировать это — играл для себя. Кто по выходным работал в своем саду, ухаживая за сотней роз. «Цветы не требуют аплодисментов. Они просто растут. Как любовь», — эту фразу оставил нам тот самый жандарм, а заодно и охотник за Фантомасом — Луи де Фюнес.

— Как же уморительно было глядеть, как он устраивает гонки на этом автомобиле. Уж я-то знал, на что в действительности способна или на что не способна — так точнее — эта машина, — со смехом покачал седой головой Жан. — И как же символично: киногерой, который заряжает своей неуемной энергией то, что этой энергии по природе лишено. И актер, который отдает больше, чем на самом деле имеет.

А с другой стороны — автомобиль, в который мало кто верил, кроме его создателя. И который дал людям гораздо больше, чем от него ожидали: после Парижского автосалона 1948 года очередь на машину выстроилась на пять лет вперед! А уж как критиковали поначалу! Простую и неприхотливую, ее создавали как «автомобиль для двух крестьян в шляпах, едущих по полю с корзиной яиц: нужно, чтобы ни одно при этом не разбилось».

— Де Фюнес — самый французский из наших легендарных актеров. Но и Citroën 2CV — самый французский из наших выдающихся автомобилей. Я думаю, в этом весь секрет их обоих, — заключил наш проводник.

Au revoir, monsieur Jean

Все вместе мы медленно спускались по широким ступеням к парку. Солнце клонилось к закату, щедро награждая мир золотом уж непонятно за какие заслуги. Золотилась излучина реки где-то внизу, золотилась листва деревьев, золотились добрые, чуть с хитрецой глаза Жана.

— Ну что, мсье, вас не слишком утомили мои histoires? — спросил он. — Что поделать, про французские автомобили только начни говорить — конца-краю не будет рассказам.

— Разве это были истории про автомобили? — настал наш черед лукаво улыбаться.

— Все истории — про жизнь. Мы проживаем ее рядом с автомобилями, и они становятся ее частью. Старина Анри Малартр знал это лучше всех остальных и посвятил свою жизнь великому делу — сохранению историй для нас с вами. Поэтому и дожил до ста лет.

— Куда вас отвезти, Жан?

— Никуда меня везти не нужно — я дома. Приезжайте, малыши, я буду здесь вас дожидаться: поговорим о том о сем, снова угощу вас эклерами — они все те же, что и раньше. Приезжайте, au revoir!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by